6月18日は『おにぎりの日』。

令和の米騒動で、最近注目されているお米ですが、お米って特に日本人にとっては大切な農作物ですよね。

その代表的な米飯スタイルなのがおにぎり。

でも、なぜこの日がおにぎりの日に制定されているのでしょうか?

そしてなぜ三角形ににぎるのか?おむすびとは違うのか?その由来も含めて調べていきましょう!

制定のきっかけは『おにぎりの化石』の発見だった!

1987年11月に、石川県鹿島郡鹿西(ろくせい)町(現在の中能登町)にある2000年ほど前の遺跡(杉谷チャノバタケ遺跡の竪穴式住居跡)から、

蒸されたご飯が真っ黒な塊に炭化したもの(おにぎりの化石)が発見されました。

表面に握った人の指の跡が付いていたことから『日本最古のおにぎり』と考えられるようになったようです。

おにぎりの化石で町おこし!

6月18日が『おにぎりの日』として制定されたのは、

おにぎりの化石が見つかった鹿西町を「おにぎりの里」として地域起こしする一環だったそうです。

2002年に町が、鹿西町の「ろく」をとって6月、さらに毎月18日の「米食の日」にちなんで、6月18日に『おにぎりの日』に制定しました!

『おにぎり』と『おむすび』の違いは?

結論から言うと「おにぎり」と「おむすび」は全く同じものです。

ではなぜ、このように呼び方がわかれたのでしょうか?

おにぎりの語源

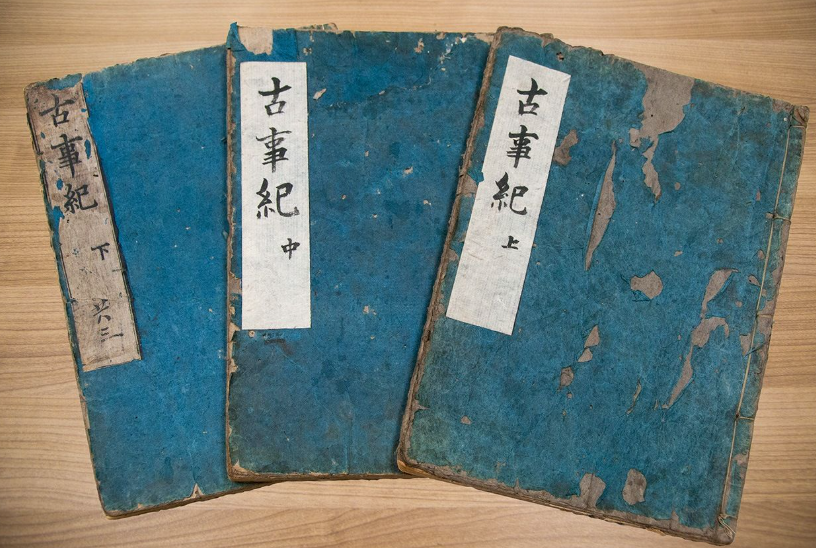

おにぎりの語源は、古事記などに「握飯(にぎりいい)」という言葉が出てくることから、おにぎりを握る動作からきているという説があります。

また、「鬼を切る」という言葉に響きが似ていることから魔除けの効果があると考えられており、鬼退治に握り飯を投げつけたといった民話もあるようです。

※諸説あり。

おむすびの語源

おむすびの語源は「御結び」からきているという説が有力です。

人と人との良縁を結ぶという意味から、「おむすびは縁起物」とされてきました。

また『古事記』に登場する「高御産巣日神(たかみむすびのかみ)」は万物の生みの神とされていて、この神様の名前が由来という説、

あるいは農業の神様である「神産巣日神(かみむすびのかみ)」が由来という説もあります。

※諸説あり。

おにぎりが「三角形」の理由とは?

諸説を見てみると、おにぎりはもともと神様へのお供え物だったようです。

おそらく当時の人々が、豊穣の感謝の気持ちを込めてお供えをしていたのでしょう。

そして「三角形」の理由は、神様が宿る山の形を模したからと言われているからだそうです。

三角形のおにぎりを口にすることで、人々は健康を保とうとしたようです。

実際に遺跡で発見されたおにぎりの化石も、鋭い三角形に見えますよね!

現在は、三角形と俵型が主流ですが、いずれも意味があるようです。

三角形は『おむすび』、俵型は『おにぎり』

三角形にするのは、握りやすいということもありますが、宗教的な意味もあるようです。

江戸時代ごろに死者を弔う通夜に三角形の握り飯をつくるようになりました。

三角形の一片は先に墓に埋葬されているご先祖、ふたつ目の片は亡くなった人、3つ目の片は葬儀の世話役の意味合いがあるそうです。

そして三角形の握り飯をたくさんつくって墓地に持参し、お供えしたあとにお弁当として食べたようです。

一方、俵型のおにぎりは、農作業中など野外でも食べやすいように丸みを帯びた形をしています。

駅弁などでご飯が俵型のものがありますが、これは俵型の握り飯が原形のようです。

呼び方の定義や決まりはあるの?

呼び方と形に決まった定義はないようです。

また、形状は地域によっても異なり、関東では三角形、関西では俵型が定番とも言われています。

関西で俵型が多いのは、味付け海苔を巻くことが多く、海苔が巻きやすいという理由によるようです。

旅行先や出張先などでお弁当を購入して、その土地の握り方の違いを楽しんでみるのも面白そうですね!

おにぎりの元になったのは平安時代の屯食?

現在のおにぎりの元となったものは、約1200年前の平安時代に登場する「屯食(とんじき)」と考えられてるようです。

蒸したもち米を握り固めて大きな楕円形にして、宴の際に貴族が従者にふるまったとか。

鎌倉時代初期(1221年)に起こった承久の乱の際には、鎌倉幕府側の武士に梅干し入りのおにぎりが配られていました。

また、鎌倉時代末期(1300年ころ)になると、うるち米を用いた現在のおにぎりに近いものが作られるようになりました。

江戸時代に入ると、おにぎりをお弁当にする人が増え、アサクサノリの養殖が始まった元禄時代(1688~1704年)には、

海苔が巻かれたおにぎりが発見されます。

こうしておにぎりは、日本の食文化の市民権を得ていったのですね!

『おむすび』にも記念日がある!

実は『おむすび』にも記念日があるのを知っていますか?

おむすびの日は『1月17日』。

1995年のこの日は阪神淡路大震災が起きた日です。

寒い時期に避難生活を送る人たちを支えたのが、ボランティアの人たちの励ましであり、ひとりひとりに配られた『おむすび』だったのです。

これを機に、お米やご飯の大切さを見直そうと設立されたのが「ごはんを食べよう国民運動推進委員会」です。

この委員会によって、震災を忘れないようにと『おむすびの日』が制定されたのです。

令和の米騒動と呼ばれる昨今、お米の大切さや米農家さんのありがたさを改めて考えなければいけないと感じます。

おにぎりをきれいに三角に握るコツは?

慣れないと意外とむずかしいおにぎりの『三角形』。

キレイに握れるコツはあるのか、調べてみました!

基本の握り方

きれいな三角形のおにぎりを握る基本は、手を使って三角形の角度や底辺、平らな面を作り、おにぎりのそれぞれの角や辺、面をそこに当てるようにすること。

「握る」よりも手で作った型に「はめ込む」イメージです。

※衛生上ラップで握っています。

※ごはんの量は100g、具は梅干しで握っています。

手の形① 下の手で一辺を作る

© every, Inc.

下の手の指を揃えてくの字に曲げ、第二関節と第三関節の間の指で一辺を作り、この部分に三角形の底辺を乗せるようにします。

このとき、手のひらの真ん中におにぎりを置いてしまうと、丸いおにぎりになりやすいので注意しましょう。

できるだけ指側におにぎりを倒した状態をキープして、指側の面でおにぎりの腹の部分、平らな面を成形します。

手の形② 上の手は三角の角に添える

© every, Inc.

上の手は指と指の付け根を曲げて角度を作り、ここに上の角を添えます。下の手をしっかり固定することがポイントです。

ここでおにぎりの角を作ることを意識しましょう。

手の形③ 力を入れすぎない

© every, Inc.

上の指側と下の手の角度に気をつけながら、上の手で中央に向かって徐々にご飯を集めるイメージで握ります。

また、上から押し固めてしまうと、ふんわり感のないおにぎりになってしまうので、力を入れ過ぎないように注意しましょう。

3〜5回ほど左右と上下を回転させて握ります。

引用元:トモニテ https://tomonite.com/articles/112

まとめ

おにぎりは、日本の心を感じる一品です。

ふっくらと炊き上げたお米に、手のぬくもりを込めて握られたおにぎりは、自然の恵みと作り手の愛情が詰まっています。

お米は日本の主食であり、食卓の中心。

丁寧に育てられたお米の一粒一粒が、食べる人を元気にしてくれます。

シンプルだからこそ、その美味しさが心に響く。

今だからこそ、おにぎりを通じてお米の魅力を味わってみてはいかがでしょうか!